Le Christ de Dalí à Glasgow

En 1951, les Galeries Lefevre de Londres exposent pour la première fois Le Christ de Dalí, et l’année suivante, la ville de Glasgow l’acquiert pour son musée. Le directeur de l’institution, Tom Honeyman, a su percevoir l’importance de cette peinture dans l’ensemble de l’œuvre de l’artiste et a été l’artisan de son acquisition. Au-delà de sa beauté indiscutable et de l’éclat de son exécution, cette œuvre établit un lien entre deux moments cruciaux de la maturité artistique de Dalí: son ambition de devenir un classique et sa transition vers la mystique nucléaire.

Une acquisition polémique

L’acquisition du Christ par les musées de Glasgow n’a pas été exempte de controverse. Dalí a vendu l’œuvre ainsi que les droits de reproduction à la ville de Glasgow pour une somme considérée comme élevée pour l’époque. Cette transaction a déclenché une vive polémique, notamment dans les milieux universitaires écossais, qui estimaient que cette somme aurait dû être consacrée à la création d’espaces d’exposition pour les artistes locaux. Malgré cela, Le Christ de Salvador Dalí a été exposé pour la première fois à Glasgow en juin 1952, devenant un véritable « événement artistique » dans la ville. Le 23 avril 1961, un visiteur a tenté de détruire la peinture en lacérant la toile et en la frappant avec des pierres, ce qui a obligé le Musée à la retirer temporairement pour restauration.

En 1993, l’œuvre est transférée temporairement au Saint Mungo Museum of Religious Life and Art de Glasgow, jusqu’en 2006, date à laquelle elle est installée de manière permanente à la Kelvingrove Art Gallery and Museum. En 2023, et pour la première fois depuis 1952, Le Christ a regagné, le temps d’une exposition, la terre de sa création, pour être exposé temporairement au Théâtre-Musée Dalí de Figueres.

Le moment de la création

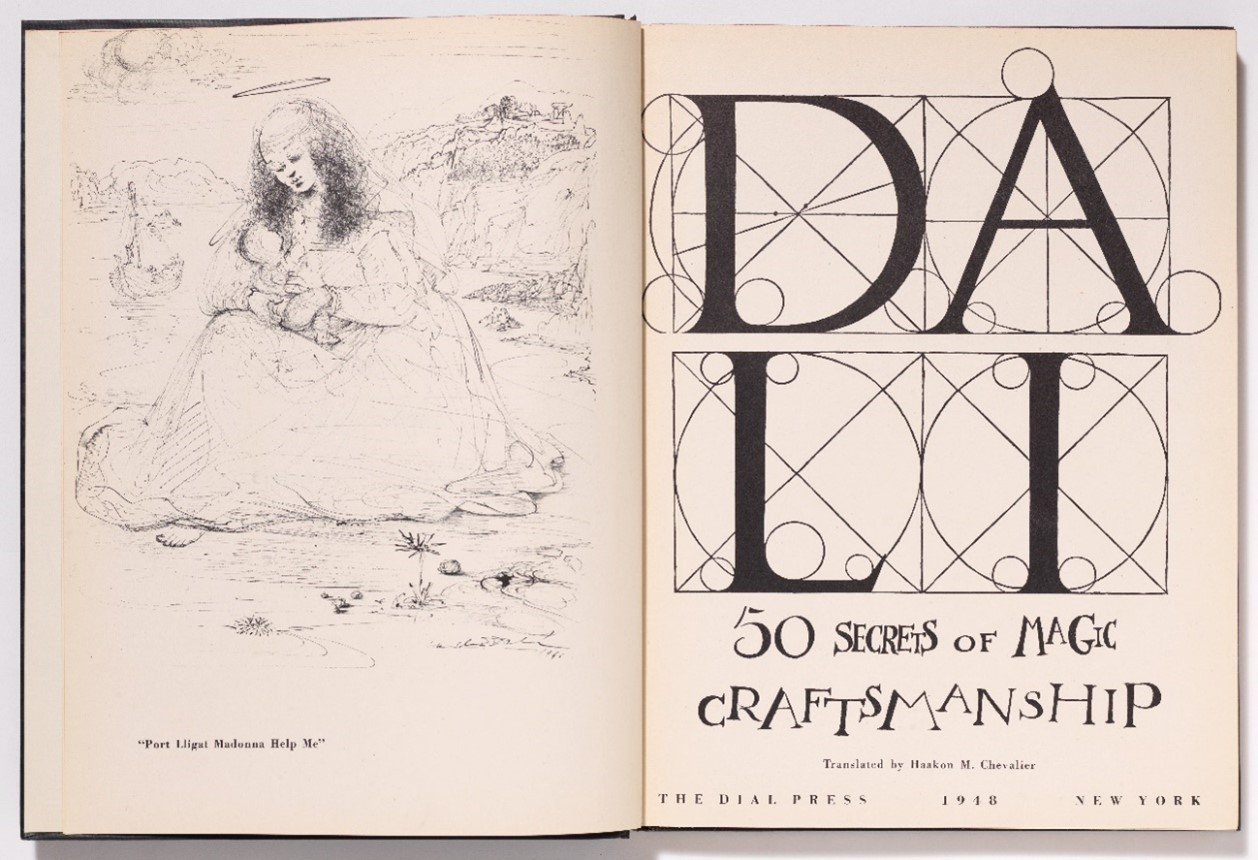

Avec Le Christ, Dalí incarne la pensée qui caractérise ce moment de maturité et de transition, tout en illustrant les principes qu’il énonce dans son traité de peinture 50 secrets magiques pour peindre, publié en 1948. Dans cet ouvrage, l’artiste dévoile pas à pas les « recettes » que doivent suivre les jeunes peintres pour créer un chef-d’œuvre, en exposant sa méthode de travail, l’organisation idéale de l’atelier et les matériaux nécessaires à sa réalisation.

Un Christ aussi beau que le Dieu qu’il est

Dans le premier numéro de l’année 1952 de The Scottish Art Review est publiée une lettre dans laquelle Dalí évoque cette peinture. Il y écrit: « Mon ambition esthétique, dans ce tableau, était complètement à l’opposé de tous les Christs peints par la plupart des peintres modernes, qui l’ont interprété dans le sens expressionniste et contorsionniste, provoquant ainsi l’émotion par la laideur. Ma préoccupation principale était de peindre un Christ beau comme le Dieu qu’il est.»

À partir de la fin des années quarante, Dalí entreprend une profonde reformulation de sa pensée. À son intérêt pour la structure atomique, la désintégration et la discontinuité de la matière, viennent s’ajouter la mystique et les thématiques religieuses, telles que la crucifixion ou les Vierges. Il entre alors dans la phase qu’il baptise lui-même « mystique nucléaire », dans laquelle, à la différence de ses compagnons surréalistes, il ne renonce pas à son attrait pour les découvertes des sciences physiques du tournant du XXe siècle. Il poursuit également sa réhabilitation des pratiques artistiques de la Renaissance, tout en y intégrant sa profonde connaissance des poètes mystiques espagnols, tels que saint Jean de la Croix et sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.

Le processus de création

Dalí peint un Christ dans une posture peu habituelle, d’une grande beauté et dénué de la souffrance décrite dans les Écritures. Comme il l’explique lui-même, la mission de peindre cette œuvre, ainsi que les détails de son exécution, lui furent révélés à travers deux rêves. Cette révélation onirique s’inscrit dans la lignée des visions qui accompagnent les élans mystiques.

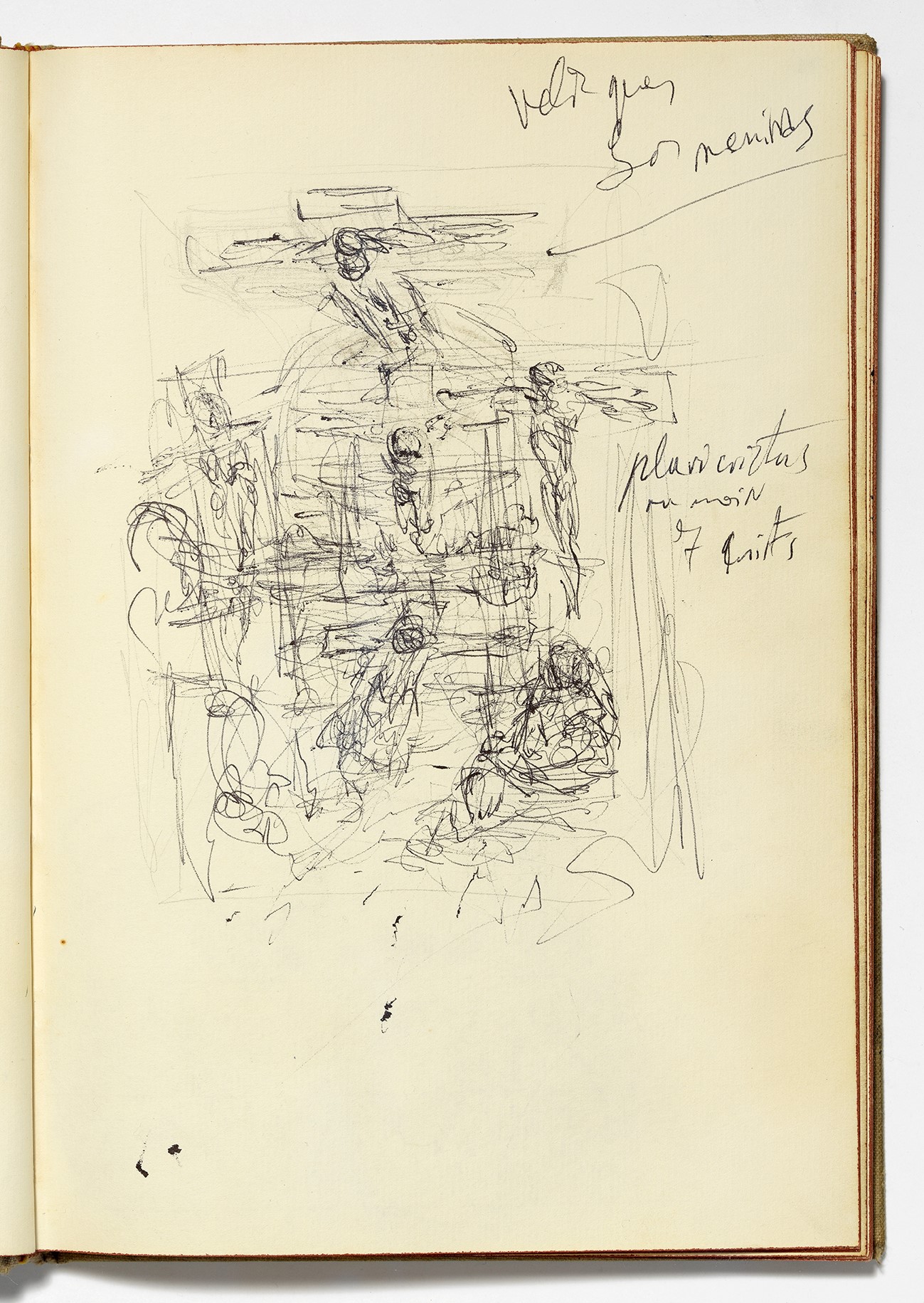

Le dessin comme principe fondamental

Dalí entame la création de cette peinture par une série de dessins qui illustrent son processus créatif et la manière de transposer son idée de peindre un Christ « beau, comme le Dieu qu’il est ». On y trouve des essais de différentes compositions, évoquant la figure du Christ esquissée par saint Jean de la Croix pour un reliquaire conservé aujourd’hui à Ávila. Cependant, la majorité des dessins représentent la figure en contre-plongée, dans une vision frontale et flottante, mais avec des variantes, telles que l’image du Christ reflété.

Dalí recherche le modèle le plus approprié pour transmettre la culmination de la beauté apollinienne de son Christ. Grâce à sa relation professionnelle et amicale avec Jack Warner, directeur de la société de production Warner Bros, il fait la connaissance de Russ Saunders, gymnaste californien et cascadeur dans des films d’action. En tant que doublure, Saunders avait participé à des films tels que Les Trois Mousquetaires (1948) ou Chantons sous la pluie (1952). Outre les croquis réalisés sur le vif, on sait que Dalí a également utilisé des photographies, grâce à des négatifs inédits conservés aux archives de la Fondation Gala-Salvador Dalí, qui ont permis de mieux comprendre son processus de travail. Enfin, il transpose sa création sur toile, en suivant la tradition exposée dans ses 50 secrets magiques pour peindre.

L’iconographie du Christ

Dalí représente la Passion du Christ selon une perspective saisissante, inspirée par les mystiques espagnols, en particulier saint Jean de la Croix, et construite autour d’une géométrie minutieusement élaborée. Le Christ se trouve suspendu au-dessus de la baie de Portlligat, de son paysage de vie, baigné d’une lumière crépusculaire et de bleus que, selon les mots du photographe Gyenes, « il n’avait vus nulle part ailleurs ».

Le Christ de Portlligat

Dans la lettre publiée en 1952 dans The Scottish Art Review, Dalí explique qu’il avait d’abord l’intention d’inclure dans Le Christ tous les attributs traditionnels de la Crucifixion. Il souhaitait également transformer le sang en œillets rouges et faire jaillir trois fleurs de jasmin de la plaie du côté. Cependant, une nouvelle révélation — ou un rêve — le fit changer d’avis et le poussa à ne peindre « rien que la beauté métaphysique du Christ-Dieu ».

Le Christ reste suspendu au-dessus de la baie de Portlligat, dans une union saisissante avec le paysage. Portlligat est le paysage affectif de Dalí. C’est l’une des constantes de son œuvre, qu’il peint encore et encore, et l’un des éléments qui lui permettent de devenir universel à partir de l’ultralocal. Ce paysage est complété par une scène de la vie quotidienne dans la baie de Portlligat : des pêcheurs s’activant sur la rive. Les figures, toutefois, révèlent une inspiration très précise: « […] dans un bateau, un personnage de paysan français peint par Le Nain, dont le visage seul avait été changé à la ressemblance d’un pêcheur de Portlligat. Le pêcheur, vu de dos, avait cependant une silhouette vélasquezienne. »