Ses apports au mouvement surréaliste, grâce à la méthode paranoïaque-critique d’interprétation de la réalité, donnent naissance à un univers de symboles désormais ancrés dans notre imaginaire collectif. La redécouverte des grands maîtres de l’histoire de l’art — en particulier de la Renaissance (Raphaël et Michel-Ange) et du Baroque (Velázquez et Vermeer) — à certains moments de sa carrière, constitue l’une de ses marques distinctives. La diversité des thèmes que l’on retrouve dans son œuvre picturale, notamment ceux liés à son intérêt pour la science, fait de Dalí un artiste singulier, profondément marqué par le siècle qui l’a vu naître, et l’un des créateurs essentiels de l’histoire de l’art.

« À l’âge de 6 ans, je voulais être Napoléon, et je ne le fus pas.

À quinze ans, je voulais être Dalí et je le fus.

À vingt-cinq ans, je voulais devenir le peintre le plus

sensationnel du monde et j’y suis arrivé.

À trente-cinq ans, je voulais assurer ma vie par

le succès et j’y suis parvenu.

Maintenant, à quarante-cinq ans, je veux peindre un chef-d’œuvre et

sauver l’art moderne du chaos et de la paresse. J’y parviendrai ! »

Salvador Dalí

Il s’agit d’un extrait de la dédicace par laquelle Dalí signe ses 50 secrets magiques pour peindre, l’un de ses principaux ouvrages, publié en 1948 sous la forme d’un traité de peinture. C’est une déclaration explicite, qui permet de comprendre la conscience que l’artiste a de sa propre contribution à l’art et à la peinture du XXe siècle. Bien qu’à ce moment-là il se revendique comme un peintre inscrit dans la tradition classique, le parcours de Dalí en tant que peintre commence bien plus tôt.

Ses premières peintures datent d’entre 1910 et 1914. Il s’agit de paysages de l’environnement immédiat de Figueres, sa ville natale, qu’il aurait commencés à peindre dès l’âge de six ans. Il est très probable que son premier contact avec le monde de l’art et de la peinture se soit fait à travers les Gowan’s Art Books, des monographies reproduisant les œuvres des grands maîtres de l’histoire de l’art. Vermeer, Ingres, De Hooch ou encore Boucher figurent parmi les volumes qui sont encore conservés dans sa bibliothèque personnelle. L’un des premiers courants picturaux à marquer profondément le jeune peintre est l’impressionnisme, qu’il découvre grâce à l’œuvre de Ramon Pichot, artiste et membre d’une famille étroitement liée aux Dalí. L’influence de l’impressionnisme devient perceptible à partir de 1916 et se manifeste, jusqu’au début des années 1920, dans des natures mortes ainsi que dans des paysages et marines, principalement inspirés de Cadaqués.

Dalí présente pour la première fois ses peintures au public en 1919, lors d’une exposition organisée à la Société des Concerts du Théâtre Municipal de Figueres, futur Théâtre-Musée Dalí. La critique de l’époque salue déjà l’œuvre de ce jeune artiste : « c’est une œuvre puissante, aux couleurs vives, au dessin ample et vibrant, à la sensibilité intense, qui surprend par la réduction des valeurs à leur plus grande simplicité ». Vers 1920, il commence à peindre ses premiers autoportraits. En 1922, il est admis à la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, où il suit une formation spécialisée, après avoir reçu des cours de dessin du professeur Juan Núñez à Figueres. À cette époque, Dalí admire et explore presque tous les « -ismes » des avant-gardes picturales : le cubisme, le dadaïsme, le fauvisme, le purisme, le vibrationnisme, ainsi que la peinture métaphysique italienne. Sans aucun doute, l’un de ses premiers grands référents est le cubisme, et notamment Pablo Picasso, qu’il rencontre en personne lors de son premier voyage à Paris en 1926.

Après cette période de formation, vers 1927, Dalí commence à expérimenter avec un langage pictural propre. C’est à ce moment-là qu’il anticipe son esthétique surréaliste personnelle, en développant une iconographie très singulière caractérisée par des corps démembrés et des éléments en décomposition, comme on peut le voir dans des peintures telles que Appareil et main (P195) et Le miel est plus doux que le sang (P194). Les fondements théoriques de cette peinture se trouvent dans son texte Saint Sébastien. À cette époque, Dalí introduit également la technique mixte dans une série d’huiles qui, à un certain moment de l’année 1928, flirtent même avec l’abstraction.

L’une des grandes contributions de Dalí à l’histoire de la peinture réside dans son œuvre inscrite dans le surréalisme. Son entrée dans le groupe des surréalistes parisiens a lieu vers 1929 et coïncide avec sa rencontre avec Gala à Cadaqués. Il s’agit d’un véritable tournant, à partir duquel Dalí se consacre au développement de son style le plus personnel et à l’élaboration de sa méthode paranoïaque-critique, qu’il annonce dans les quatre essais publiés dans La Femme visible en 1930. Des peintures telles que La Mémoire de la femme-enfant (1929, P236), La Persistance de la mémoire (1931, P265) ou Le Spectre du sex-appeal (vers 1934, P338) comptent parmi les chefs-d’œuvre de cette période. On y trouve également ses célèbres images doubles, par lesquelles il explore les relations entre le conscient et l’inconscient, entre réalité et imagination. Vers 1938, la palette vive du surréalisme s’atténue et ses œuvres présentent des paysages désolés, peuplés de nouveaux éléments symboliques qui révèlent une inquiétude croissante face à la situation politique et sociale en Europe. Des tableaux comme Violettes impériales (P474) ou Énigme sans fin (P464) témoignent de cette angoisse et de ce désenchantement précédant la Seconde Guerre mondiale.

Avec le déclenchement du conflit mondial en Europe, Dalí et Gala partent pour les États-Unis, où ils arrivent en août 1940. À partir de ce moment, l’artiste inaugure une nouvelle phase de sa carrière au cours de laquelle il souhaite s’imposer et se revendiquer avant tout comme un artiste classique — notamment à travers sa production picturale. Dans le catalogue de l’exposition présentée à la Julien Levy Gallery de New York en 1941, Dalí se proclame défenseur de la Renaissance et de la restitution du nombre d’or. L’artiste reconnaîtra à plusieurs reprises l’influence décisive de Gala dans cette conversion. Cette inflexion s’opère progressivement dans sa peinture, sans qu’il y ait pour autant une rupture explicite avec le surréalisme. Dans un premier temps, il introduit de discrètes évocations de la culture classique — chevaliers, centaures marsupiaux ou architectures d’ordre classique. À partir de 1945, avec des œuvres telles que Galarina (P597) ou Ma femme, nue, regardant son propre corps devenir escalier, trois vertèbres d’une colonne, ciel et architecture (P598), sa peinture devient clairement un hommage à la tradition classique. Cette transformation culmine vers 1948 avec sa célèbre Léda atomique (P642) et la publication de son traité de peinture 50 secrets magiques pour peindre. Dans cet ouvrage, il déclare admirer tout particulièrement Vermeer, Raphaël, Léonard de Vinci, Velázquez et Picasso, des artistes dont l’influence est manifeste dans son œuvre. À une époque où l’expressionnisme abstrait domine la scène artistique américaine et européenne, Dalí entend se poser en « Sauveur » de la peinture moderne, en réaffirmant la tradition classique et la peinture à l’huile dans la lignée des frères Van Eyck et de Vermeer. Durant cette période, il se consacre également à la réalisation de portraits pour la haute société américaine.

Sûr de son triomphe, Dalí oriente sa peinture des années 1950 sous le signe du classicisme, de la science et de la physique nucléaire, inaugurant ce que l’on appelle sa période mystique nucléaire. Dans son Manifeste mystique, publié en 1951, il explique l’apparition de la thématique religieuse dans son œuvre, son regard renouvelé sur la Renaissance italienne et son désir de devenir un artiste classique en intégrant les connaissances scientifiques de son époque. Progressivement, il introduit des éléments religieux tels que la Vierge à l’Enfant ou la Crucifixion, dans des chefs-d’œuvre comme La Madone de Portlligat (première version, 1949, P643) et Le Christ (1951, P667). Son intérêt pour la structure des atomes, la désintégration et la discontinuité de la matière s’exprime de façon particulièrement marquante dans des œuvres comme Gala Placidia (1952, P672).

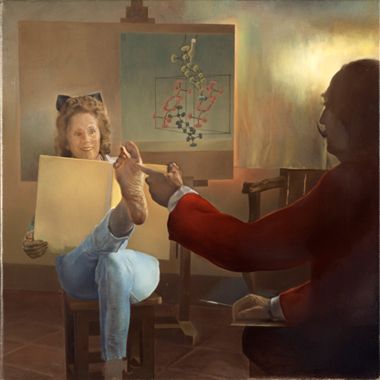

Dans la peinture des années 1960 et 1970, on identifie un amalgame d’influences et de préoccupations très diverses. La réintégration de certaines contributions essentielles au surréalisme se manifeste par la prédominance des images doubles dans des œuvres telles que Image double avec cheval, chiffres et clous vers 1960 (P763) ou Le Toréador hallucinogène de 1970 (P822). L’influence de certains mouvements de l’art américain, comme le Pop Art, son engagement envers la science — notamment en lien avec la structure de l’ADN — et son intérêt pour les phénomènes optiques liés à la troisième dimension sont également très présents. Dalí associe cette recherche à la quête de l’immortalité, à son désir de transcendance. Ses études sur la stéréoscopie (procédé permettant de créer une vision en relief à partir de deux images planes d’un même objet prises depuis deux angles légèrement différents) ou sur l’anaglyphe (système basé sur la superposition de deux images en couleurs complémentaires) donnent lieu à une série de peintures comme les paires stéréoscopiques Dalí de dos peignant Gala vue de dos éternisée par six cornées virtuelles provisoirement réfléchies par six vrais miroirs. Œuvre stéréoscopique, 1972-73 (P853), Le pied de Gala. Œuvre stéréoscopique, vers 1974 (P1104) ou Sans titre. Piéta. Œuvre faite pour être vue avec des anaglyphes, 1975-76 (P1041).

Dalí cesse de peindre en 1983. Au début des années 1980, ses dernières œuvres évoquent, d’une part, certains des peintres qu’il a toujours admirés, en particulier Michel-Ange et Velázquez. Des tableaux réalisés vers 1982, tels que Sans titre. Julien de Médicis d’après le tombeau de Julien de Médicis de Michel-Ange (P980) ou D’après «L’Infante Marguerite d’Autriche» de Velázquez dans la cour de l’Escorial (P954), en sont des témoignages majeurs. D’autre part, sans jamais renoncer à sa curiosité scientifique, Dalí intègre dans sa peinture les théories du mathématicien René Thom, comme dans El rapte topològic d’Europa. Homenatge a René Thom (L’enlèvement topologique d’Europe. Hommage à René Thom) (P1009) ou « Queue d’aronde » et violoncelles. Série des catastrophes (P1013), deux œuvres réalisées en 1983. Dans cette ultime période, Dalí revisite ses sources de référence tout en continuant de faire constamment allusion à Gala, décédée en juin 1982.